肝移植の概要

肝移植には生体肝移植と脳死肝移植があります。

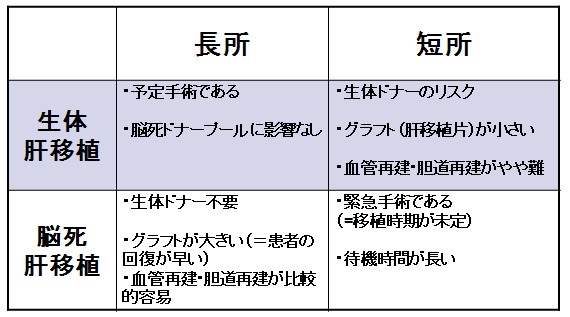

生体・脳死肝移植の特徴

日本ではこれまで生体肝移植が多くを占めていました。

しかし、2010年7月17日の改正臓器移植法案全面施行後、少しずつ脳死肝移植も増えてきました。

2023年は、日本全国で初めて100例を超えました。

さまざまな取り組みにより、今後、さらに脳死肝移植の症例数が増加することが期待されており、脳死肝移植で救命できる患者さんの増加につながることが期待されています。

また、肝臓を提供する人をドナー、肝臓を提供される人をレシピエントと言います。

生体肝移植

健康な生体ドナーから提供された肝臓の一部を移植する手術です。

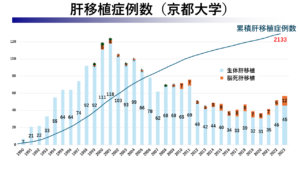

京都大学では、1990年6月に日本で2例目となる小児に対する生体部分肝移植を施行しました。

1994年からは成人(18歳以上)にも適応を広げ、2023年までに2133例の肝移植を施行しました。

症例数は日本で最も多く、世界でも有数の肝移植施設となっています。

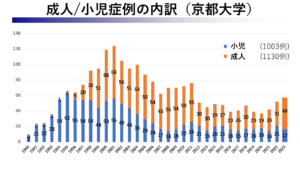

近年では、年間50~60例の肝移植を行っています。COVID19の影響による手術制限のため移植症例が減少した時期もありましたが、その後は紹介患者さんの増加、院内各部署との連携により、2022年は52例、2023年は57例の肝移植を施行し、症例数は増加傾向にあります。近年では、当科肝移植症例の約70%が成人症例、30%が小児症例となっています。

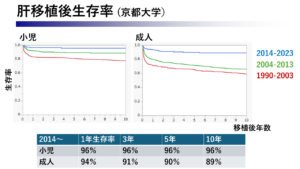

医学の進歩により、肝移植の成績は年々向上しております。

京都大学での直近10年間の症例での肝移植後生存率は、5年生存率が小児で96%、成人症例で90%まで向上しております。

脳死肝移植

脳死に至った方の善意によって提供された肝臓を移植する手術です。

京都大学では、1999年に第1例目の脳死肝移植を施行して以来、2023年6月現在で101例の脳死肝移植を施行しています。

内訳を見ますと、2010年7月の改正臓器移植法案全面施行までが17名でありましたが、改正臓器移植法案全面施行後は症例が増加しました。

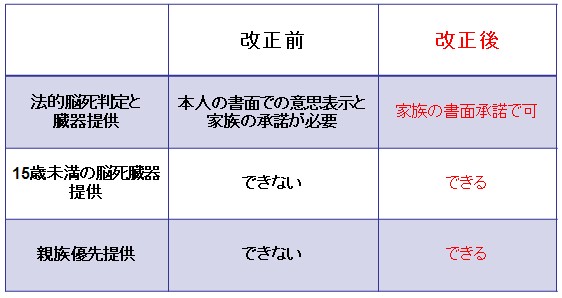

図6に改正臓器移植法の要点をお示しします。

改正臓器移植法の要点

対象疾患

内科的に治療不可能な末期肝疾患です。このような疾患では、肝移植が唯一の救命手段となります。

- B型・C型肝炎ウイルス性肝硬変:B型肝炎は、核酸アナログ製剤と抗HBs人免疫グロブリンにてほぼ100%移植後再発防止可能です

C型肝炎に対する肝移植成績も、薬物治療の進歩により向上しております - 肝細胞癌:原則としてKyoto基準内に限ります(後述)

- 胆汁うっ滞性肝硬変:原発性胆汁性肝硬変(PBC)、原発性硬化性胆管炎(PSC)

- アルコール性肝硬変:生体肝移植では6ヶ月以上の禁酒、脳死肝移植では18ヶ月以上の禁酒ができていることが条件です

- 非アルコール性脂肪肝炎(NASH)による肝硬変:近年増加傾向にあります

- 劇症肝炎:薬物性、B型肝炎の急性増悪、原因不明など

- 先天性胆道閉鎖症:新生児・乳児期のKasai術後

- 自己免疫性肝炎

- 代謝性肝疾患:ウイルソン病、家族性アミロイドポリニューロパチー、高シトルリン血症など

肝硬変が進行しますと門脈血栓を伴うことがありますが、肝移植の禁忌とはなりません。

術前画像検査にて門脈血栓の程度を評価し、種々の血管を用いて血行再建しています。

肝切除や肝移植、胃切除術など、過去に手術をされた方でも肝移植可能です。

肝細胞癌に対する肝移植適応

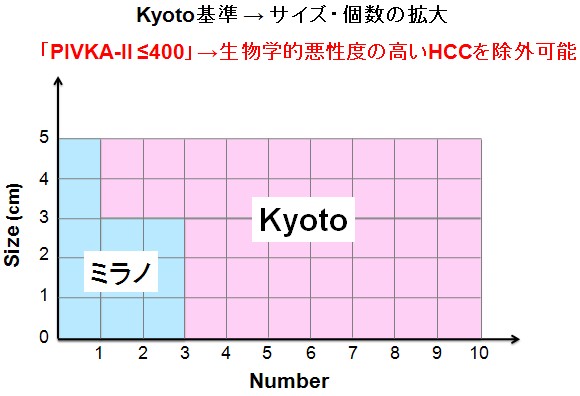

肝細胞癌に対する代表的な肝移植適応基準として、1996年にMazzafferoらにより提唱されたミラノ基準があります。

すなわち、画像上、肝外転移や肝内血管浸潤がなければ、「単発なら5cm以下、2ないし3個なら最大径3cm以下の腫瘍に限る」という基準です。

この基準は、脳死肝移植において肝細胞癌以外の症例に対する肝移植と同等の成績を得るという目的で決められた基準です。

したがって、腫瘍の大きさや個数に関して、再発の可能性が低い(であろうと思われる)肝細胞癌に限っています。

しかし、その後の脳死肝移植における検討で、ミラノ基準を超えた症例でも再発が無く長期生存する症例を多く経験するようになってきました。

また、近年の画像診断の進歩や、日本においてはラジオ波凝固療法や経動脈化学塞栓療法、肝切除といった集学的治療後に、治療不能となり肝移植施設を紹介されるといったケースが増えてきました。

そこで、現在の医療に即した肝移植適応が求められるようになりました。

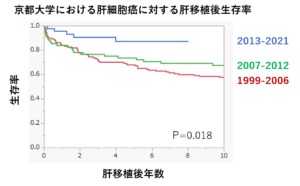

京都大学では、1999年から2006年までに、腫瘍の大きさや個数に制限を設けず136例の肝細胞癌患者に対し肝移植を行いました。

この経験から、多変量解析という手法により・・・

- 大きさが5cm以下

- 個数が10ヶ以下

- 肝細胞癌の腫瘍マーカーであるPIVKA-II (Protein induced by Vitamin K absence or antagonist-II、別名DCP: des-gamma-carboxy prothrombin) が400mAU/mL以下、

上記3つの因子が有意に再発しにくい因子であることが分かりました。

そこで、これら3因子をすべて満たす、すなわち「大きさが5cm以下、個数が10ヶ以下、PIVKA-IIが400mAU/mL以下」をKyoto基準と設定しました(図8 Kyoto基準におけるPIVKA-II 400以下の意義)。

Kyoto基準におけるPIVKA-II 400以下の意義(Takada et al. Dig Dis 2007)

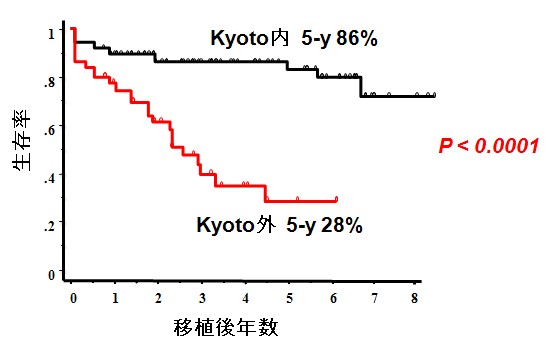

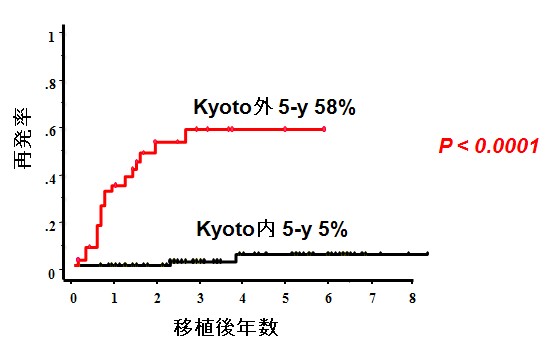

Kyoto基準内症例、基準外症例の5年生存率は、各々86%、28%と、有意にKyoto基準内症例の生存率が良好でした (P < 0.0001) (図9)。

Kyoto基準別生存率

さらにKyoto基準内症例、基準外症例の5年再発率は、各々5%、58%と、有意にKyoto基準内症例の再発率が低値でした (P < 0.0001)(図10)。

Kyoto基準別再発率

この結果は、肝細胞癌の生物学的悪性度(血管浸潤や転移のしやすさ)を組み入れた移植基準の妥当性を示しています。

2007年からは、原則としてKyoto基準にて肝細胞癌患者に対する肝移植適応を決定しております。

2007年1月から2011年12月までの間に肝移植を施行しました62名の患者の3年生存率は80.4%、5年生存率は81.8%、5年再発率は6.3%と、良好な成績を認め、前向き検討にても、Kyoto基準の妥当性が証明されました(Kaido et al. Surgery 2013)。

京都大学では、2023年6月までに肝細胞癌に対して254例の肝移植を行っております。

京都大学での肝細胞癌に対する肝移植後の成績は、年々向上しており、2013年からの10年間では、3年生存率が90%をこえております。肝移植手術成績の向上、周術期管理の向上、再発後治療成績の向上などが寄与していると考えられます。

日本では肝細胞癌に対する肝移植の保険適応が見直され、新たに5-5-500基準が導入されました。

「腫瘍径:5cm以下 かつ 腫瘍個数:5個以内 かつ α-フェトプロテイン(AFP):500ng/mL以下」という基準です。

この基準は2019年8月から脳死肝移植に、2020年4月から生体肝移植に適応されております。

現在のところ、肝細胞癌に対する保険適応は、「非代償性肝硬変に合併するミラノ基準内または5-5-500基準内の肝細胞癌」とされています。

従いまして、京都大学では「ミラノ基準外・5-5-500基準外だがKyoto基準内の肝細胞癌の方」や、「ミラノ基準または5-5-500基準内だが代償性肝硬変の方」にも生体肝移植を行いますが、その際は自費診療となります。

また、日本の肝細胞癌に対する脳死肝移植の適応は、ミラノ基準内または5-5-500基準内です。脳死肝移植を希望される方は、この基準を満たしている必要があります。

また、肝移植の前にラジオ波凝固療法や経動脈化学塞栓療法、肝切除といった前治療を行った方に対しては、前治療後3ヶ月以降かつ肝移植1ヶ月以内にダイナミックCTを行い、典型的な肝細胞癌に対してミラノ基準、5-5-500基準、またはKyoto基準内か否か判断します。

生体肝移植ドナーの条件

倫理的条件

最も重要なことは、誰かに強制されたのではなく、本人の自発的意志に基づいて臓器の提供を希望される方に限るということです。

レシピエントとの関係は、京都大学では3親等以内の親族(本人から見て、両親、祖父母、兄弟姉妹、叔父、叔母、甥、姪)あるいは配偶者としております。

年齢

原則として20歳以上65歳未満です。

主な医学的条件

- 肉体的・精神的に健康であること

- ウイルス感染症(肝炎ウイルスやヒトT細胞白血病ウイルスなど)のないこと

- 肝機能が正常であること(軽度脂肪肝であれば、改善後ドナーになれます)

- レシピエントに提供できる部分肝(グラフトと言います)の大きさが十分で、かつドナーにも十分な大きさの肝臓が残ること(CT検査にて肝臓の大きさを測定し判断します。

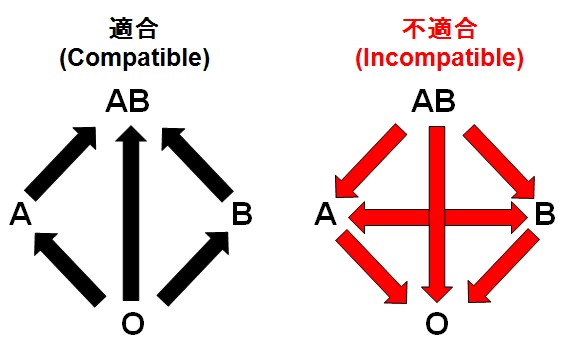

京都大学の基準は、グラフトの重量がレシピエント体重の0.6%以上あり、かつドナーの肝臓の30%以上が残るという基準です。) - ABO式血液型は一致または適合(O型からA型・B型・AB型、A型・B型からAB型)が望ましいのですが、一致または適合しているドナーがいない場合、不適合(一致または適合以外の組み合わせ)ドナーからの移植も行っています。

ABO血液型一致適合・不適合

ただ、不適合移植の場合、種々の工夫により移植成績は向上していますが、一致または適合移植よりやや不良です(後述)。

ABO血液型不適合肝移植

京都大学では、移植開始当初より血液型不適合移植に対する肝移植に取り組んで参りました。

しかし、開始当初は、2歳未満の小児肝移植においては良好な成績でしたが、18歳以上の成人症例においては抗体関連型拒絶反応が強く、免疫抑制剤の多量使用による感染症や胆管合併症により移植成績が不良でした。

その後、当科では、術前・術中・術後の様々な取り組みを行い、近年では、血液型不適合移植の成績は、血液型適合移植とほぼ同等の成績にまで向上しております。以下に成人症例の血液型一致/適合/不適合別の生体肝移植後生存率を示します。

ABO血液型不適合症例に対する京都大学での取り組み

ABO血液型不適合肝移植の場合は、レシピエントの術前に以下の準備が必要となります。

1.移植2週間以上前(通常は3週間前)に、抗CD20抗体(リツキシマブ)投与(入院で行います)

2.移植直前の血漿交換(血液型抗体価を下げるため、抗体価8倍以下を目標に2~3回)

3.移植1週間前から2種類の免疫抑制剤(タクロリムス・ミコフェノール酸モフェチル)を内服(術後も継続)

4.移植後はステロイドを併用

脳死肝移植登録の手続き

以前は、脳死肝移植数が全国で年間10名未満でしたので、なかなか脳死肝移植を受ける機会はありませんでした。

しかし、2010年7月の改正臓器移植法案全面施行後、全国的に脳死肝移植症例が増加しています。

特に最近では、日本全国での年間脳死肝移植症例が増加しており、2023年は、初めて年間100例を超えました。生体ドナーがおられない方にも、脳死肝移植の機会が増え、福音となりました。

脳死肝移植の対象疾患は生体肝移植と同様ですが、肝細胞癌に関してはミラノ基準もしくは5-5-500基準内に限るということと、アルコール性肝硬変に関しては登録前18ヶ月以上の禁酒実績と移植後の禁酒が守れることが相違点です。

またABO式血液型は一致または適合に限られます。脳死肝移植登録の流れは、以下をご覧下さい。

肝移植適応評価検討委員会にて、適応が評価されます。

脳死ドナーが発生しますと、日本臓器移植ネットワークにて、優先順位に従ってレシピエントが選定されます。

小児ドナーの場合には、小児レシピエントが優先して選定されることとなっています。

また、選択されたレシピエントに対し、移植肝のサイズが合わない(大きい)場合は、分割肝移植も考慮されます。

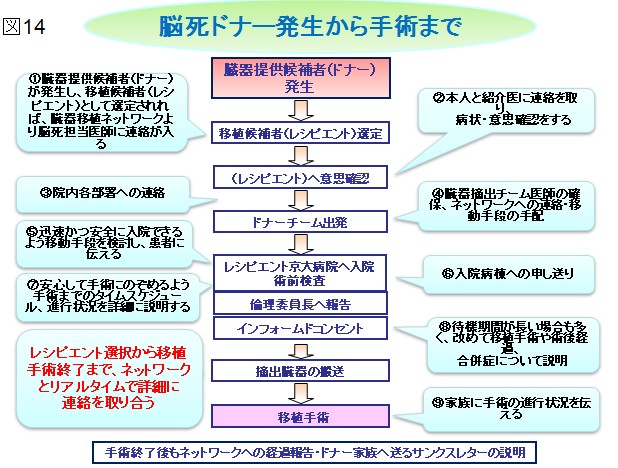

脳死ドナー発生から移植手術までの流れは、以下をご覧下さい。

肝臓移植成績向上のために

肝移植後生存率のグラフを見ますと、移植後3ヶ月以内の早期の死亡が多く、その後はほぼ平坦になっていきます。

従いまして、移植後早期死亡率の低下が、生存率向上のカギであることが分かります。

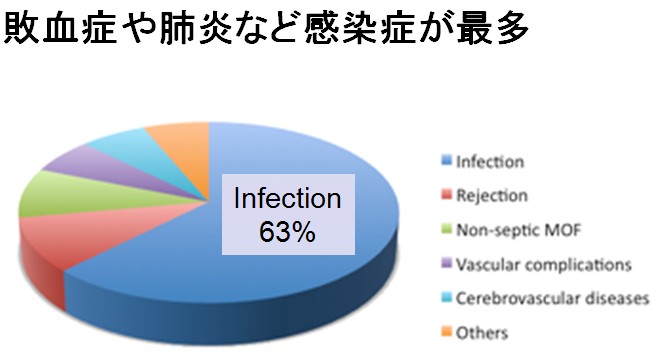

そこで、移植後早期死亡原因を分析しましたところ、63%が敗血症や肺炎などの感染症でした。

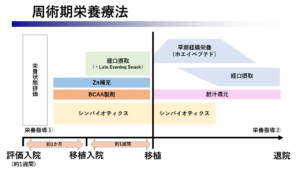

さらに、当科肝移植症例の解析により、肝移植前の栄養状態や周術期栄養療法が、肝移植後感染症の発症と密接に関連していることが明らかになりました (Kaido et al. Nutrition 2012, Kaido et al. Am J Transplant 2013)。

当科では、2008年より管理栄養士と協力し、入院時に体成分分析装置(InBody 720®)により骨格筋量や体細胞量、体脂肪率などの全身評価をしてまいりました。

最近、いろいろな領域で骨格筋量と筋力が低下しているサルコペニアの臨床的意義が注目されつつあります。

そこで、入院時に骨格筋量が標準値(各患者の性別と身長によって自動的に計算される値)より低下している患者をサルコペニア患者と定義しますと、約40%の患者がサルコペニアと診断されました。

サルコペニア群とサルコペニアでない群に分け、移植後生存率を比較したところ、明らかにサルコペニア群で移植後生存率が不良でした。

死因を分析すると、サルコペニア群ではサルコペニアでない群に比べ、感染症で亡くなる方が多いことが分かりました。

さらに、サルコペニア群を、周術期栄養療法を十分に施行し得た栄養療法あり群と栄養療法なし群に分けますと、栄養療法を行えた群は、行えなかった群に比べ、著明に生存率が良好でした。

したがって、これらのデータを元に、術前筋肉量低下している患者を中心に、「肝移植周術期栄養療法とリハビリテーション→術後感染症の制御→肝移植後短期成績の向上」とのstrategyを立て、積極的に栄養療法を行っています。

京都大学では、ERAS(Enhanced recovery after surgery)やエビデンスに基づいた栄養療法を導入しようと、ESPEN(欧州静脈経腸栄養学会)の外科周術期栄養ガイドラインを参考に、個々の肝移植患者の栄養状態に応じたきめ細かな栄養療法、すなわちオーダーメイド型栄養療法を行っています。

- まず入院時に管理栄養士とともに体成分分析装置(InBody 720®)と血液検査で栄養評価を行います。

- 次に栄養評価をもとに、至適栄養剤や食事メニュー、カロリー・蛋白摂取量を決定します。

- 腸管のみならず全身免疫を賦活するシンバイオティクスや、アンモニア分解を促進するなど有益な作用を有する亜鉛を投与します。

- さらに、術前栄養評価にて筋肉量が低下している方には、術前から術後早期回復・肺炎抑制・誤嚥防止を目的にリハビリを行います。

- 術後の基本は早期経腸栄養です。術中に留置した経腸栄養チューブより、移植後早期に経腸栄養を開始します。栄養剤は、抗炎症作用を有するホエイペプチドを豊富に含んだ食品を用いています。

- 術後もシンバイオティクスを投与し、リハビリを積極的に行います。

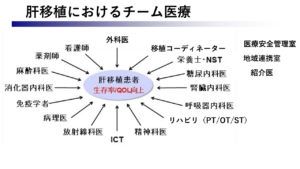

ここでは栄養療法を例にあげましたが、肝移植成績向上のためには「チーム医療」が重要です。

外科医だけでは肝移植医療は成り立ちません。

京都大学では、肝移植医療の成績向上を目指して、消化器内科、呼吸器内科、腎臓内科、糖尿病内科、感染症科を始めとする内科系の先生方、麻酔科・集中治療医、病理医、放射線科医、精神科医、看護師、移植コーディネーター、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語療法士、など、多職種がチームで関わっています。

京都大学では、“チーム肝移植”の力を結集して、肝移植ドナー・レシピエント双方の成績向上やQOL向上に努めています。

また、移植前から紹介元の先生と密接な連携を取り、術前管理・術前検査の相談をさせていただきます。

肝移植後も、引き続き紹介元の先生と連携を行い、移植後のフォローアップを行っています。

成人における肝移植適応の変更と変更後の成績

従来、当科では、極めて重症の方や、ベッド上で寝たきりの方、人工呼吸器管理が必要な方など、全国から広く肝移植希望者を受け入れておりました。しかし、特に成人症例の場合、術前状態があまりにも不良の方は、肝移植を行っても、移植後に重篤な感染症を発症して救命できないことが多くありました。

近年、当科では、成人症例において、術前筋肉量の重要性のエビデンスを考慮し、術前CT画像を用いた筋肉量・筋肉の質の測定を行い、移植適応評価に組み込んでおります。術前に筋肉量や筋肉の質が著しく低下して体力が著しく低下している患者さんについては、リハビリ・栄養介入を積極的に行い、状態を改善させてから移植手術に臨むようにしております。

こうした取り組みの結果、現在の当院での肝移植後生存率は1年生存率94%(成人症例)まで向上しております。

肝移植を希望される方へ

紹介病院からの受診予約:初回移植相談は約2時間かけてじっくりお話ししますので、事前に受診予約が必要です。

方法

- 京大病院のホームページhttp://www.kuhp.kyoto-u.ac.jp/を開く

- 「医療機関のみなさまへ」の欄の「患者さんの紹介予約システム」をクリック

- 患者登録票をプリントアウト

- 必要事項を記入して頂き、さらに紹介病院所定の紹介状と血液データの推移を併せて、当院地域連携室へFAX送信(075-751-3115)して下さい。

- 予約受付が完了しましたら、予約確認票をFAXで送付致します。

- 予約確認票が届きましたら、患者さんまたはご家族に渡して頂き、京都大学移植情報室のコーディネーターに連絡して下さい(TEL: 075-751-3243)。

受診日の詳細について調整します。 - 初診時には、レシピエント・ドナー双方がお互いのリスクを理解することが重要ですので、レシピエントとドナー候補者の方が一緒に来院して下さい。

さらに、既婚者の場合、ご家族の理解のために各々の配偶者の方の同席も必要です。 - 初回インフォームドコンセント時は、医師から生体あるいは脳死肝移植の概要・成績・リスク、レシピエント・ドナー双方の手術内容・術後経過・合併症、原疾患別の特記事項などを説明致します。

コーディネーターからは、移植前の検査手順、待機中の心得・生活指導・術後のご家族の付き添い、保険診療・保険適応外診療に応じた手術費用、公費申請書類(障害者手帳・特定疾患等)の手続きなどについて説明します。

なお、劇症肝炎などの緊急時は、まず直接コーディネーターにお電話(075-751-3243)頂き、紹介状のFAX(075-751-3245)をお願いします。